Alepo (por Jorge Sánchez)

Viajé a Siria en el año 1988. Era entonces un país enigmático, exótico, pacífico. Entré en él desde una frontera cercana a Antakia, en Turquía, y la primera ciudad siria más cercana era Alepo, que visitaría el primer y el último día.

Alepo me abrumó por la excesiva población; todo el mundo corría frenéticamente de arriba abajo y de abajo arriba. El tráfico era horrible y nadie respetaba ni los semáforos ni los pasos cebra; parecía que a los chóferes de los coches no les importaba atropellarte. El Zoco Al-Medina era demasiado bullicioso y todo el mundo gritaba para ofrecerte sus mercancías, sobre todo los vendedores de paquetes de tabaco Marlboro de contrabando del Líbano. No lo aguanté, a las dos horas de deambular por el zoco me dirigí a pie a la estación de trenes y pedí un billete fuera de Alepo, no importaba el destino. Y me vendieron un pasaje a Latakia, en la costa, donde pasaría un día de descanso antes de dirigirme a Damasco (vía Tartous) para rendir mis respetos al sabio murciano Ibn Arabi.

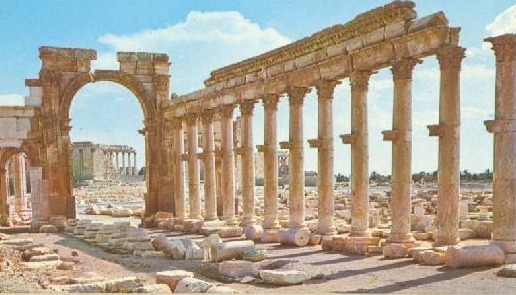

Una semana más tarde, tras haber visitado Crac de los Caballeros, Palmira, Maalula y otros sitios históricos, en mi regreso a Turquía (para presenciar el festival de los derviches en Konya) volví a detenerme por un día en Alepo, y esta vez encontré la ciudad más atractiva, a pesar de que seguía siendo igual de caótica. Esta segunda vez dormí en un hostal adonde entré a través de una de las siete puertas de la ciudadela, y visité como Dios (o Alá) manda, su mezquita más antigua (Al-Shuaibiyah), dos madrasas, los barrios cristiano y armenio, algún palacio que otro con los que me crucé por casualidad, y diversas ruinas milenarias, además de la recepción del hotel Baron, donde se alojaron en el pasado personajes famosos, entre ellos Agatha Christie y Lawrence de Arabia. Pero confieso que Damasco me gustó más que Alepo. Hoy presiento con tristeza que gran parte de lo que vi en ese prodigioso país ya no debe de existir debido a la maldita guerra, ese cáncer de la sociedad.