El espíritu protector del agua

La zona central de Togo está formada casi en su totalidad por colinas cubiertas por una frondosa vegetación. Corría el mes de agosto de 2001 y los días previos habíamos estado recorriendo el sur de Benín, mucho más árido y prácticamente plano, por lo que cuando llegamos a los alrededores de Kpalimé el paisaje me pareció de aspecto exuberante incluso. Es ésta una localidad de tamaño medio, situada junto a la frontera con Ghana. Tan cerca está del país vecino que desde algún punto cercano a la ciudad se divisa el espectacular lago Volta, uno de los embalses de mayor superficie del mundo, ya plenamente integrado en territorio ghanés. El punto más alto de Togo, el monte Agou, también eleva sus escasos mil metros en esta zona fronteriza.

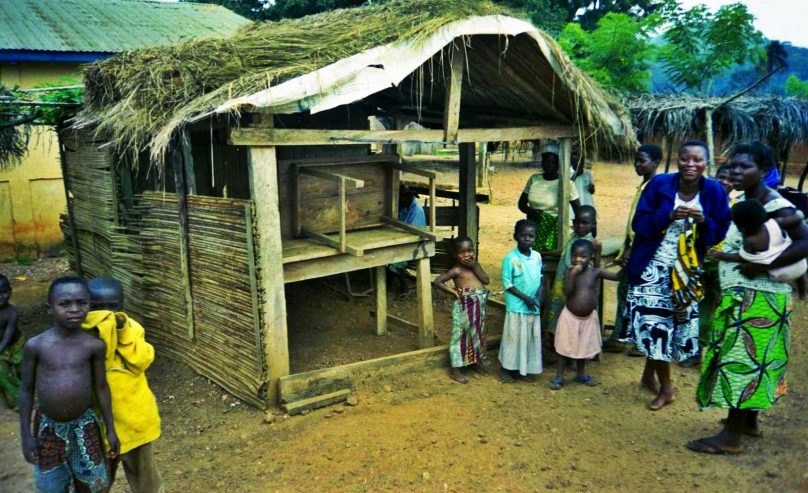

Sin abandonar la proximidad de la frontera ghanesa dejamos Kpalimé para dirigirnos hacia el norte, en dirección a la ciudad de Badou. En nuestro camino pasamos junto a numerosos pueblos cuyos habitantes se dedican habitualmente al cultivo de café o cacao, muy extendido en esta zona, o al pequeño comercio. A veces hacíamos una parada para comprar agua o cerveza y teníamos oportunidad de charlar con la gente. Aunque nuestro precario francés no daba para mantener una conversación demasiado profunda, los siempre amables togoleses nos daban algunos detalles sobre su vida y sus circunstancias. En los alrededores de Badou tomamos una especie de pista que lleva a la aldea de Akloa, donde nos esperaba el punto fuerte de aquel día.

Nada más llegar a Akloa vimos un letrero que indicaba el camino hacia la cascada del mismo nombre. Había allí varias personas que, en cuanto nos vieron, empezaron una conversación que tenía todo el aspecto de discusión acalorada. Nos aclararon que eran guías y al parecer estaban poniéndose de acuerdo en cuál de ellos iba a acompañarnos en la subida. Hay que pagar una pequeña tasa para ver el salto de agua, y el acompañamiento de un guía local en el ascenso es obligatorio. Pasados unos minutos la discusión fue bajando de tono, por lo que comprendimos que habían llegado a un acuerdo por fin. De modo que iniciamos el trayecto hacia la cascada bajo la supervisión de las dos personas elegidas.

Aunque al principio hubiera preferido realizar el ascenso sin compañía, mientras caminaba me fui dando cuenta de que no era tan terrible el hecho de hacerlo escoltado. Servir de guía durante el recorrido a los pocos visitantes que por allí se dejan caer es un medio más para subsistir en la aldea y, a pesar de su agresiva impresión inicial, hacen su trabajo con simpatía y dando interesantes explicaciones. Solo piden la voluntad, además, y no es difícil perderse, por lo que no es mala idea ir acompañado de un experto. La caminata hacia la cascada es enriquecedora y la fuimos disfrutando al máximo. La senda iba empinándose poco a poco mientras pasábamos junto a plantaciones de café, piña y plataneras, que más arriba dan paso a un bosque semitropical cada vez más denso.

Lo más extenuante del recorrido está en su parte final, donde hay una serie de escalones para facilitar el ascenso. Un último esfuerzo y, tras aproximadamente cuarenta y cinco minutos de marcha a paso más bien lento, nuestro objetivo estaba a la vista. El río Domi salta desde unos cincuenta metros de altura sobre una roca de aspecto granítico para formar la cascada de Akloa, la más espectacular que puede verse en Togo. En la parte inferior se forma una pileta donde es posible darse un chapuzón para refrescarse tras la subida. La vegetación que rodea el salto de agua es espesa y de un deslumbrante color verde. Tan impresionado estaba con el escenario que tenía ante mis ojos que un inoportuno resbalón en una piedra me hizo dar con los huesos en el suelo. Tuve suerte: por allí ronda Mamy Wada, el espíritu protector del agua que, sin duda, evitó que sufriera daño alguno.